Depuis l’obtention de son AOC il y a onze ans, le légume-condiment qui se raréfiait a retrouvé sa tunique cuivrée et ses belles tresses. François Seité et tous les Johnnies, ces maraîchers aventuriers du siècle dernier, peuvent être fiers de leur legs.

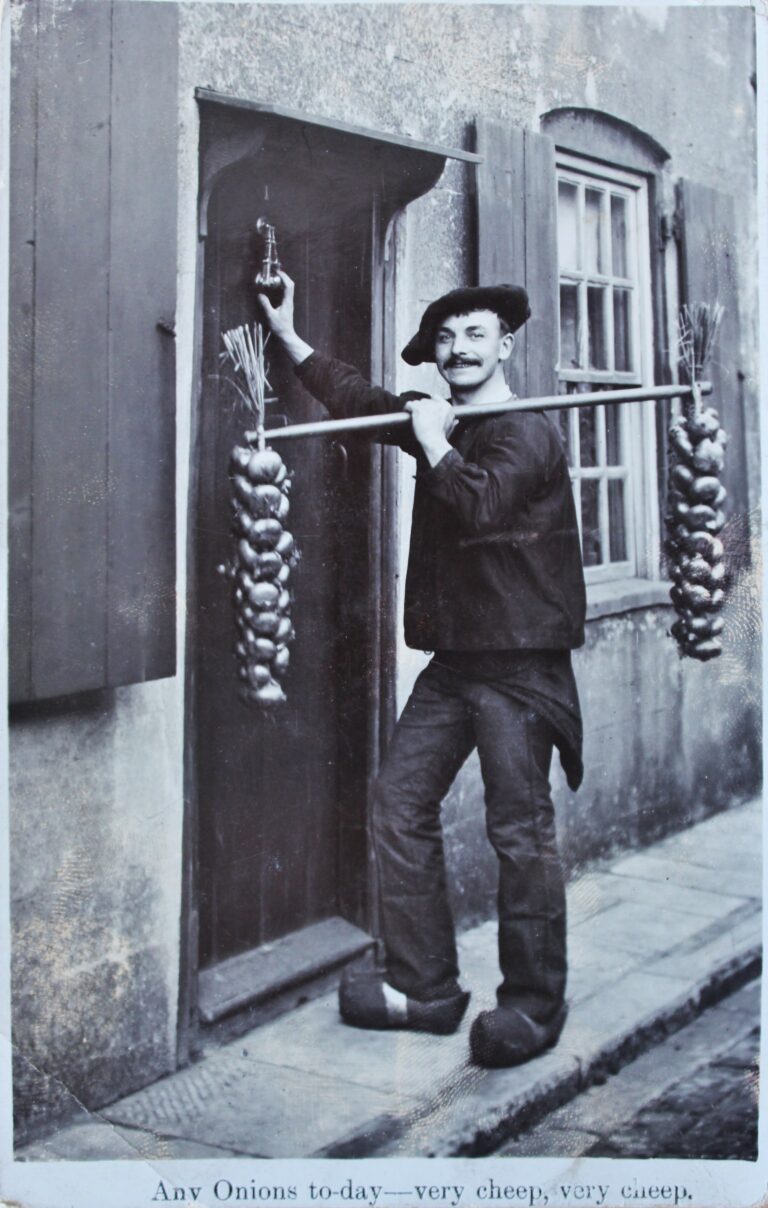

François Seité est un peu le dernier des Mohicans. Des Johnnies en l’occurence : de petits producteurs d’oignons, habitants de Roscoff (Finistère) et du pays léonard qui, du milieu du XIXᵉ siècle à la fin du siècle suivant, embarquaient chaque été pour vendre leur production chez le voisin anglais. On lit partout que le Johnny signifierait le Petit Jean, du fait d’un nombre important de Jean parmi eux. Trop facile, balaie la chercheuse Estelle Champeau, qui bat en brèche cette étymologie: Il n’y avait pas tant de Jean que ça. Johnny vient en fait de l’anglais « Onion Johnny » qui signifie « le gars aux oignons ». Le Johnny en anglais, c’est le type lambda, celui qu’on ne peut pas nommer.

Peu rancuniers, les colporteurs bretons se sont appropriés ce sobriquet à l’origine péjorative puis affectueuse. Il est devenu au fil du temps le véritable socle identitaire de leur communauté. Le Johnny était méprisé : à Roscoff parce que pauvrissime pour la plupart ; en Grande-Bretagne parce que migrant. L’image valorisée, presque héroïque, du Johnny apparaît quand lui disparaît, dans les années 1970. Par nostalgie.

François est l’aîné de sa fratrie. Il n’a que 13 ans en 1953 lorsque pour la première fois, il prend la mer avec son père Guillaume, Johnny lui aussi, comme son père avant lui, et son grand-père. Il mènera cette activité jusqu’en l’an 2000, lorsque surviendra la retraite. Avec 3 hectares de terre, on pouvait faire vivre une famille. Nous n’en avions que 2, il fallait donc trouver un complément. En Angleterre, le taux de change était favorable et nous permettait de faire quelques bonnes affaires. Et mon père était un excellent vendeur. Les Anglais lui disaient : « you will sale ice to the Esquimaux ! » Guillaume Seité, surnommé le roi des Johnnies.

Franchir la Manche était en soi une aventure : la distance n’est pas bien grande — Rennes est plus loin que Plymouth !, mais la Manche peut être agitée pour ces terriens. Autrefois, la traversée se faisait sur des goélettes, se souvient François Seité. Et pourtant, c’est un vapeur, a priori solide, qui connaît le pire drame de l’histoire. En novembre 1905, par une tempête (de neige !), le Hilda sombre en baie de Saint-Malo et avec lui 125 hommes. Parmi eux, au moins 100 Johnnies (quatre d’entre eux survivront), mais le comptage est encore en cours…

Survol des classes sociales

Une autre légende locale tenace attribue à tort la première traversée au Roscovite Henri Ollivier comme marchand d’oignons, en 1828. Il serait revenu les poches pleines de shillings trébuchants, sonnant le début de ce commerce. En réalité, s’il a vendu ses choux-fleurs au Sénat et même glané des prix comme primeur, rien n’indique qu’il soit allé en Angleterre.

En revanche, dès 1815, Napoléon capturé, cinq cultivateurs réagissent à la levée du blocus continental imposé par la France à l’Angleterre pour affamer l’île, et partent y écouler leurs oignons. Puis plus de trace de cette drôle d’activité. Jusqu’en 1848. Le registre des entrées maritimes de Plymouth note l’arrivée de quelques bateaux de marchands d’oignons roscovites. Cette même année, le développement rapide de l’industrie dans les grandes métropoles anglaises draine nombre de paysans venus chercher à la ville, comme ouvriers, un meilleur revenu. Il en résulte un déficit de production locale d’oignons, et les importations ont réellement augmenté. Une centaine de passeports font état de marchands bretons allant en Angleterre, relate Estelle Champeau, agrégée d’anglais et doctorante au Centre de recherche bretonne et celtique de Brest, qui enquête sur cette fascinante histoire depuis dix ans.

À Roscoff, on estime leur nombre à 1500 à l’aube des années 1930, âge d’or de l’épopée. Les Johnnies partent, organisés en compagnies, à l’assaut du royaume, parfois jusqu’aux Shetland écossaises. Certaines coupures de presse qualifient ces colporteurs d’envahisseurs ! Ils étaient dynamiques et couraient partout pour vendre leur marchandise. Si bien qu’on avait l’impression qu’ils étaient très nombreux, décrypte Estelle Champeau, qui a sillonné le Royaume-Uni et son pourtour où s’étaient installés les aventuriers. Ils résidaient dans les ports, sur les docks, les quartiers les plus pourris.

Les Seité eux s’arrêtent à Bristol, avec deux autres familles. Leur vie sur l’autre rive du Channel ne manque pas de sel. On partait fin juillet, après le pardon de la Sainte-Barbe, et on était de retour pour Noël. C’était long. On dormait dans de vulgaires hangars. Mon père disait souvent « il y a l’eau, l’électricité, c’est bon, on a le confort ». La meilleure pièce était réservée aux oignons. Le jour, on partait les vendre dans les quartiers de la classe moyenne. Mais en fait, tout le monde en achetait : du boucher au PDG. À deux, on en vendait 80 tonnes par saison.

Mon père disait : quand tu as une tresse d'oignons dans la main, tu peux aller partout.

Le regard clair de François Seité devient brillant lorsqu’il se revoit courant de porte en porte sur son vélo bardé de chapelets d’oignons roses, 60 kg de chaque côté du guidon ! Les sonnettes des maisons de brique se souviennent encore des coups de boutoirs des mains calleuses, et les paysans bretons deviennent vite les Bell Brockers, les briseurs de sonnettes ! Non, autre mythe !, coupe en souriant la spécialiste, rappelant au passage que les Johnnies sont des beaux-parleurs, le bagout était même leur outil de travail. Là-bas, ce surnom n’est nulle part attesté. Mais c’est vrai qu’il en dit long sur leurs méthodes : ils devaient vendre à tout prix et n’hésitaient pas à sonner avec insistance ou à mettre leurs sabots en travers de la porte.

Ça ouvrait l’esprit d’aller là-bas, reconnaît François Seité. Mon père disait « quand tu as une tresse d’oignons dans la main, tu peux aller partout ». C’est vrai, ça ouvrait des portes. Et pas n’importe lesquelles. J’avais un copain, Paul, à Poole. Un jour, dans le pub où il écoulait ses oignons, on lui demande de passer dans l’arrière-salle car quelqu’un l’y attendait. C’était le Premier ministre, Edward Heath ! Et de citer un autre ami qui allait régulièrement sonner chez Churchill. Mais l’homme au cigare laissait sa gouvernante récupérer la tresse sur le seuil du domicile.

En 2009, la remontada

On quitte le port, noir de touristes en cette fin juillet, pour s’engager dans les ruelles de granit et gagner la ferme de Kergus, sur les hauteurs de Roscoff. On y retrouve Tiphaine Quéméner et son père Marcel. La trentenaire a repris l’exploitation il y a quatre ans avec son frère. Elle ne voulait pas voir le patrimoine familial disparaître. Quatre générations plus tôt, en 1850, l’aïeul était Johnny, lui aussi.

La fin de l’ère des Johnnies, au début des seventies, coïncide avec le déclin de la culture de l’oignon. Côté britannique, les femmes travaillent. Elles ne sont plus là pour ouvrir les portes. La livre sterling est dévaluée. Côté breton, la généralisation de l’instruction ouvre d’autres débouchés. L’oignon n’est plus rentable, explique la chercheuse. De 15 à 20 000 tonnes dans les années 1960, la production tombe à 1500 tonnes dans les années 1990. Le local rosé n’est plus concurrentiel sur les marchés et face au tout-mécanique. L’oignon de Roscoff est délicat à travailler notamment parce qu’il est gorgé d’eau, explique Tiphaine Quéméner. Après le séchage naturel au champ qui va le dorer, on le trie, on le nettoie, on l’ébarbe (s’il part en vrac) ou on le tresse. Toutes ces actions sont manuelles et vont lui permettre de se conserver jusqu’au printemps.

Son salut arrive en 2009, quand le syndicat décroche l’AOC, puis l’AOP quatre ans plus tard. Le précieux label sauve la filière : de 210 tonnes en 2009, l’AOP en sort 2 500 tonnes en 2019 sur 24 communes. Loin des 15 à 20 000 tonnes des années 1960, mais l’époque a changé et l’oignon est de bien meilleure qualité aujourd’hui, assure Robert Jézéquel, président du syndicat de l’oignon de Roscoff.

L’oignon rosé se plante dès mars, grâce au Gulfstream qui tempère le climat. À la vue, sa belle tunique cuivrée protège un cœur en stries. Au palais, il est juteux et fruité. Cru, il se croque en salade tant il est doux. Cuit, il devient fondant et sucré. Confit, il est divin.

Pour aller plus loin :

– De passage dans le pays du Léon ? Ne manquez pas la Maison des Johnnies et de l’oignon de Roscoff, qui consacre ce pan de patrimoine.

– Cette archive de l’INA est une pépite et résume bien le sujet.

Aucun commentaire

Close