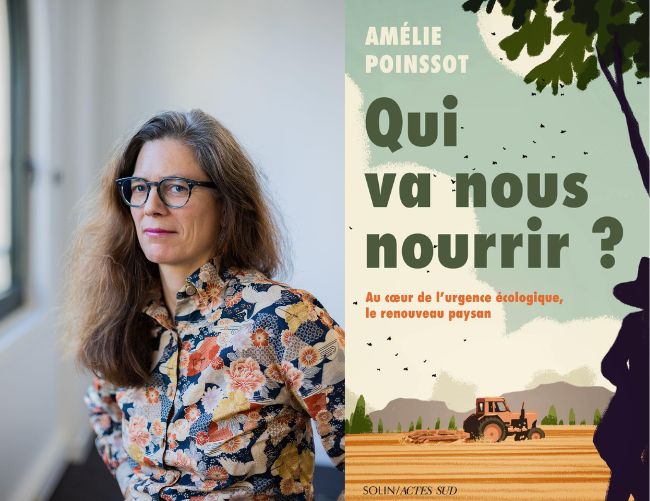

Entretien avec Amélie Poinssot, journaliste chez Mediapart et auteure de l’ouvrage Qui va nous nourrir ? (ed. Actes Sud). Paru en février 2024, ce livre est le fruit d’un long travail d’enquête sur le futur du monde agricole : entre baisse alarmante du nombre d’actifs dans ce domaine et arrivée de nouveaux profils en agriculture, Amélie Poinssot esquisse le futur de l’agriculture nourricière en Europe.

Vous débutez votre ouvrage par l’alarmante formule. “C’est l’histoire d’une hémorragie.” Qu’entendez-vous par là ?

La France comptait en 2020 moins de 400 000 exploitations agricoles tandis que l’on dénombrait 4 millions de fermes un siècle plus tôt. A quoi on ajoutera que d’ici à 2030, la moitié des agricultrices et agriculteurs seront partis à la retraite. Le cas de la France n’est pas isolé. En Europe, la tendance est elle aussi à la baisse du nombre de fermes et à l’agrandissement de celles existantes. La seule exception du paysage européen est peut-être la Grèce qui compte encore un vivier conséquent de petites fermes.

En France, cette baisse s’est accélérée du fait des politiques publiques notamment dans les années 1960 avec les lois d’orientation agricole qui ont poussé à l’agrandissement des exploitations. En parallèle, on a encouragé les filles et les fils d’agriculteurs à partir vivre en ville, on les a conduits vers un autre avenir que le travail paysan. Les personnes non issues du milieu agricole sont de plus en plus nombreuses à prétendre à l’installation mais on ne leur en donne pas les moyens alors l’hémorragie continue et mis à part le département de l’Ariège – qui est petit et attractif – aucun autre ne parvient à assurer le taux de remplacement, à savoir une arrivée pour un départ à la retraite.

Quels facteurs peuvent expliquer cette pente glissante, cette baisse d’engouement?

Le métier d’agriculteur est perçu comme non attractif. Ces emplois ne sont valorisés ni dans le discours scolaire ni dans l’espace public. Et la situation est similaire dans les familles agricoles qui ont poussé leurs enfants à faire autre chose. En cause bien sûr, les faibles revenus comparés aux horaires et à la pénibilité; mais aussi la question de l’astreinte et de la sédentarité, inhérentes au métier. Aujourd’hui être agriculteur, notamment dans l’élevage, c’est accepter un certain mode de vie.

Vous l’évoquez dans votre ouvrage, la PAC – Politique agricole commune – pourrait être un levier de poids pour repeupler le monde agricole. Comment ?

Là où les pouvoirs publics pourraient changer les choses, c’est sur l’attractivité. A l’heure où nous sommes beaucoup sur les ordinateurs, où beaucoup sont à la recherche de sens, les métiers agricoles offrent du concret. Aujourd’hui, la Politique Agricole Commune est le premier budget public européen mais le problème est la manière dont il est distribué. Il n’est pas assez dédié au renouvellement des générations.

L’orientation générale et historique de la PAC est d’accorder des primes aux exploitations en fonction de leur taille, elles conduisent ainsi à l’agrandissement des fermes plutôt qu’à l’installation de jeunes. Mais plus la ferme est grande, plus elle est difficile à racheter. Se développe alors le phénomène des fermes intransmissibles, des fermes qui ne trouvent pas repreneurs ou bien sont rachetées par des financiers ou des gestionnaires qui ne vont pas exploiter eux-mêmes la terre. On perd alors le lien entre la propriété et l’activité économique. Si on veut renouer avec un mode de production plus respectueux de l’environnement et stopper l’hémorragie, il faut tout mettre en œuvre pour stopper cette agriculture de firme.

Pour reprendre les propos de votre livre, “ces perspectives sinistres pourraient être enfin l’occasion de renverser le modèle dominant avec, pour faire face aux départs massifs, l’arrivée de nouvelles personnes dans le monde agricole”. Qui sont ces personnes auxquelles vous faites référence ?

Les personnes non issues du milieu agricole sont de plus en plus nombreuses à vouloir intégrer le monde agricole. Elles ne sont pas enfermées dans un modèle agricole que leur auraient inculqué leurs parents. Ces nouveaux agriculteurs arrivent avec un nouveau regard, des convictions politiques déjà formées. Ils ont souvent le souhait de produire de façon écologique.

Les profils sont variés et loin de les mettre dans des cases, l’enquête menée dans mon livre m’a permis de distinguer plusieurs typologies. Certains sont des jeunes qui dès le début émettent le souhait de se tourner avec l’agriculture et en font les choix étudiants qui vont de pair. Il existe aussi des jeunes entre 30 et 35 ans qui après une première carrière professionnelle, dans des milieux parfois proches de l’agriculture souhaitent se reconvertir pour être plus en accord avec leurs convictions. Enfin, il y a la catégorie qui bifurque après la quarantaine, des citadins, issus d’un milieu privilégié et qui peuvent prendre le risque de se tourner vers des métiers moins rémunérateurs; repartir de zéro mais avec un capital.

Selon vous, quelles politiques pourraient permettre de multiplier ces nouvelles installations ?

Les politiques publiques sont au cœur du réacteur. Il manque une attribution des ressources plus cohérentes. Si on prend l’exemple des aides à l’installation, elles sont presque partout en France attribuées aux personnes de moins de quarante ans. Or, on l’a évoqué, ces nouveaux agriculteurs sont de plus en plus nombreux à faire le choix d’une installation tardive. L’époque change mais les conditions d’attribution des aides restent les mêmes.

Créée en 1973 dans les territoires en difficulté puis généralisée à l’ensemble de la France, la Dotation Jeune Agriculteur n’accompagne aujourd’hui plus que le tiers des gens qui démarrent à la tête d’une exploitation agricole. Cette aide qui est censée être centrale dans la politique d’installation et remédier à l’exode agricole ne l’est pas du tout.

En parallèle, les collectivités locales, les communautés de communes et les communes ont elles aussi un rôle à jouer. Elles disposent de foncier agricole et peuvent faire le choix d’aider à l’installation de jeunes agriculteurs mais aussi de travailler à leur assurer des débouchés en créant une chaîne vertueuse : instauration de marchés, intégration des denrées locales dans la chaîne alimentaire de la commune (écoles, maisons de retraite…).

Auteur: Jill Cousin

Photo de couverture d’Anne-Claire Héraud. Myrtha Zierock, de la ferme Agricola Foradori.

No Comments

Close